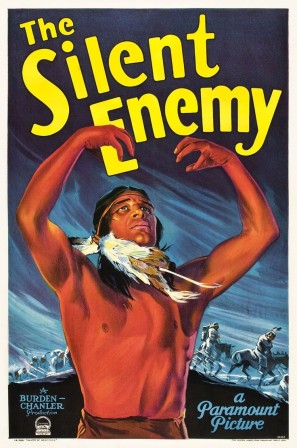

Idéal indien au seuil du réalisme

On imagine sans peine l'effet que pu produire The Silent Enemy lorsque le public de 1930 découvrit ce récit des Indiens Ojibwa, natifs d'Amérique du Nord, dans les frontières actuelles du Québec et de l'Ontario. Même si de nombreuses précautions sont prises pour souligner le fait qu'il s'agit d'une reconstitution, il est difficile de ne pas voir derrière cette démarche fictionnelle une volonté documentaire tant le film insiste sur de nombreux détails de (ce qui est présenté comme) la vie de cette tribu indienne, entre l'organisation sociale du groupe, les antagonismes enflammés par la menace de la famine, et les interactions avec la faune locale très diversifiée.

Le préambule va d'ailleurs exactement dans ce sens, avec ce qui s'apparente à un argument d'autorité : un chef Indien s'adresse directement à nous, en attestant l'authenticité du contenu à suivre et en précisant que les acteurs du film ne sont pas des acteurs professionnels mais de véritables Indiens, issus de différentes tribus (pas seulement Ojibwa, donc). En dépit de cette enveloppe à portée documentaire, on ne peut s'empêcher de voir en The Silent Enemy une des premières pierres de l'édifice qui constituera la figure de l'Indien à travers les yeux des occidentaux. À ce sujet, la première pierre doit sans douter se situer non loin d'un film sorti 10 ans avant, The Daughter of Dawn (réalisé par Norbert A. Myles en 1920), et même si ce dernier film souffrait d'un certain idéalisme, entre vision romancée de l'indigène et enjeux artificiels, ces deux incursions en territoire indien partagent la même volonté d'authenticité en incluant les principaux intéressés dans le processus de création cinématographique. Et du côté de la réalisation, la volonté de sauvegarder une partie de l'Histoire amérindienne, en l'imprimant sur pellicule avant qu'il ne soit trop tard, ne fait aucun doute.

Au-delà de la fiction, évidente, la reconstitution de ce qui aurait pu être la vie des Ojibwa avant l'arrivée des colons blancs touche son but. L'immersion dans le quotidien de la tribu, entre les préoccupations liées à la nourriture et la dimension spirituelle de leur société, est relativement efficace. La menace de l'hiver et de la raréfaction du gibier, la nécessité de migrer en direction du Nord à la recherche des troupeaux de caribous (à l'origine d'une querelle quelque peu archétypale entre deux grande figures de la tribu, le chasseur et le shaman) : tout le film s'articule autour de cet ennemi silencieux éponyme, la faim, au cœur de décors magnifiques nécessairement naturels. Dans ces conditions, devant l'ampleur du projet et des images capturées, on n'est guère étonné d'apprendre que le tournage dura plus d'un an.

C'est dans une certaine mesure un cousin lointain de Nanouk l'esquimau (1922, lire le billet), dans lequel Flaherty s'efforçait également de montrer la vie d'un peuple étranger à la culture européenne, en brouillant tout en explicitant la mince frontière séparant le documentaire de la fiction. L'impression de réel derrière l'artifice de la mise en scène est ici accentuée par l'omniprésence du règne animal : loups, ours, carcajous (sorte de blaireau polaire, "wolverine" en anglais), ou encore orignaux peuplent les environs. Le point culminant du récit correspond d'ailleurs au moment où réalité et fiction semblent coïncider, indépendamment de toute frontière, lorsque les Indiens se retrouvent face à un véritable troupeau de caribous. Un troupeau immense, qui sonne la fin de la famine et donne lieu à deux choses, aux frontières du réel : six jours de chasse du côté de la fiction, et un déluge d'images bien réelles qui semblent, au-delà de leur mise en scène, capter avec sincérité et réalisme la tension teintée de joie que ce moment épique représentait pour les Ojibwa.

Dernières interactions

Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…

24/06/2025, 11:54

Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…

24/06/2025, 10:49

Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)

12/06/2025, 16:03

Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…

12/06/2025, 10:19

Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…

09/06/2025, 11:21

Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…

08/06/2025, 22:50